|

Познавательные статьи

|

|

| oligator | Дата: Вторник, 09 Янв 2024, 00:16 | Сообщение # 196 |

Группа: Переменные

Сообщений: 483

Статус: отсутствует

| Комета Галлея летит в сторону Земли

Знаменитая комета Галлея вновь направляется к Земле. 9-го декабря минувшего года она повернула в нашу сторону, достигнув своей максимально удаленной точки от Солнца. Благо, курс кометы не предполагает ее столкновения с нами. Подобно всем известным нам кометам, эта небесная гостья сформирована из пыли и льда. Сейчас она расположена дальше, чем Нептун, примерно в 4 млрд 830 млн километров от главной звезды нашей системы. На таком расстоянии ее даже не видят нынешние телескопы. В следующий раз комета Галлея пройдет мимо Земли в июле 2061 года, сохраняя свой 76-летний цикл. Первые наблюдения легендарной кометы были зафиксированы еще в 240 году до новой эры. В те далекие времена люди имели весьма смутное представление о природе кометы и принципах ее путешествия в космосе, поэтому считали её скорее предвестником трагических событий на Земле. А свое имя комета получила в честь британского ученого Эдмонда Галлея, который в начале XVIII столетия понял, что три объекта с поразительно похожими орбитами, наблюдавшиеся в 1531, 1607 и 1682 годах, являются одним и тем же. Астроном предсказал, что в следующий раз комета появится в 1758 году, и оказался прав. Источник

.

Сообщение отредактировал oligator - Вторник, 09 Янв 2024, 00:18 |

| |

|

|

| Сандра | Дата: Пятница, 12 Янв 2024, 00:01 | Сообщение # 197 |

Группа: Постоянные

Сообщений: 1264

Статус: отсутствует

| Ученые исследовали продукты и нашли микропластик в 88 % из них

Пластиковые отходы загрязнили уже весь земной шар: их находят и на вершине Эвереста, и на дне Марианской впадины. Увы, теперь выясняется, что пластмасса есть и в еде, и в питьевой воде.

Как ранее стало известно, морепродукты нередко содержат микропластик из-за высокого содержания полимерного мусора в океане. К пример, в 2017 году анализ показал, что регулярный потребитель даров моря поглощает ежегодно до 11 тыс. полимерных частиц.

Недавно специалисты из Канады исследовали 16 видов источников белка: филе минтая, креветки, куриные грудки, свинину и говядину, веганские наггетсы и и др. Микропластик был обнаружен во всех типах протеина, или в 88 % образцов. 44 % обнаруженных загрязнений оказались в форме волокон, а 30 % – пластиковыми фрагментами.

Воздействие микропластика на человеческое здоровье исследовано недостаточно, хотя вряд ли его можно назвать положительным. В 2023 году было выявлено, что микропластик преодолевает гематоэнцефалический барьер и оказывается в нашем мозге спустя несколько минут после проглатывания. Это повышает риск воспалительных заболеваний, расстройств неврологического характера и даже нейродегенеративных недугов.

Источник

Сообщение отредактировал Сандра - Пятница, 12 Янв 2024, 00:02 |

| |

|

|

| АнастасиЯ | Дата: Суббота, 13 Янв 2024, 00:34 | Сообщение # 198 |

Группа: Модераторы

Сообщений: 2088

Статус: отсутствует

| Ученые научились разговаривать с китами

Слоны, вороны и осьминоги — следующие!

Биологи давно ищут способ наладить более тесный контакт с животными и продвинуться в вопросе взаимоотношений с ними. Из наиболее подходящих для этого кандидатур называют осьминогов, воронов, слонов и китов. И с последними ученым удалось наладить диалог.

В статье, опубликованной в журнале Peer J, исследователи рассказали, как нашли способ связаться с китами. Для поиска подходящего сигнала они записали звуки стаи горбатых китов, а потом пропустили их обратно через воду, чтобы проверить, будет ли кто-нибудь из животных на него реагировать.

Вскоре на приветствие откликнулся один из китов — 38-летняя Твен. Она подошла к лодке и завела «разговор». При этом ученые воспроизводили звук с разными интервалами, а Твен отвечала в одном и том же ритме. По словам исследователей, такое зеркальное поведение показывает, что кит вел своего рода диалог с записанным сообщением.

Почему начать решили именно с китов? Ученые утверждают, что это «подходящие представители», потому что у них «чрезвычайно высокий интеллект и способности к общению». В их огромном мозгу есть большие области для обработки слуховой информации, а водная среда позволяет им передавать сигналы на огромные расстояния. Поэтому отработанная модель общения в дальнейшем позволит расширить круг собеседников из мира животных.

Но до этого ученым предстоит долгая работа: нужно подготовить исчерпывающую библиотеку ярких и хорошо обработанных звуков, применять более качественное оборудование (у того, что они использовали в эксперименте, качество воспроизведения ухудшилось из-за падения низких частот), использовать несколько гидрофонов на разных глубинах, чтобы получить дополнительную информацию. Возможно, тогда морские млекопитающие даже лично расскажут исследователям, как киты едят в воде и не захлебываются.

Источник

|

| |

|

|

| АнастасиЯ | Дата: Воскресенье, 14 Янв 2024, 01:56 | Сообщение # 199 |

Группа: Модераторы

Сообщений: 2088

Статус: отсутствует

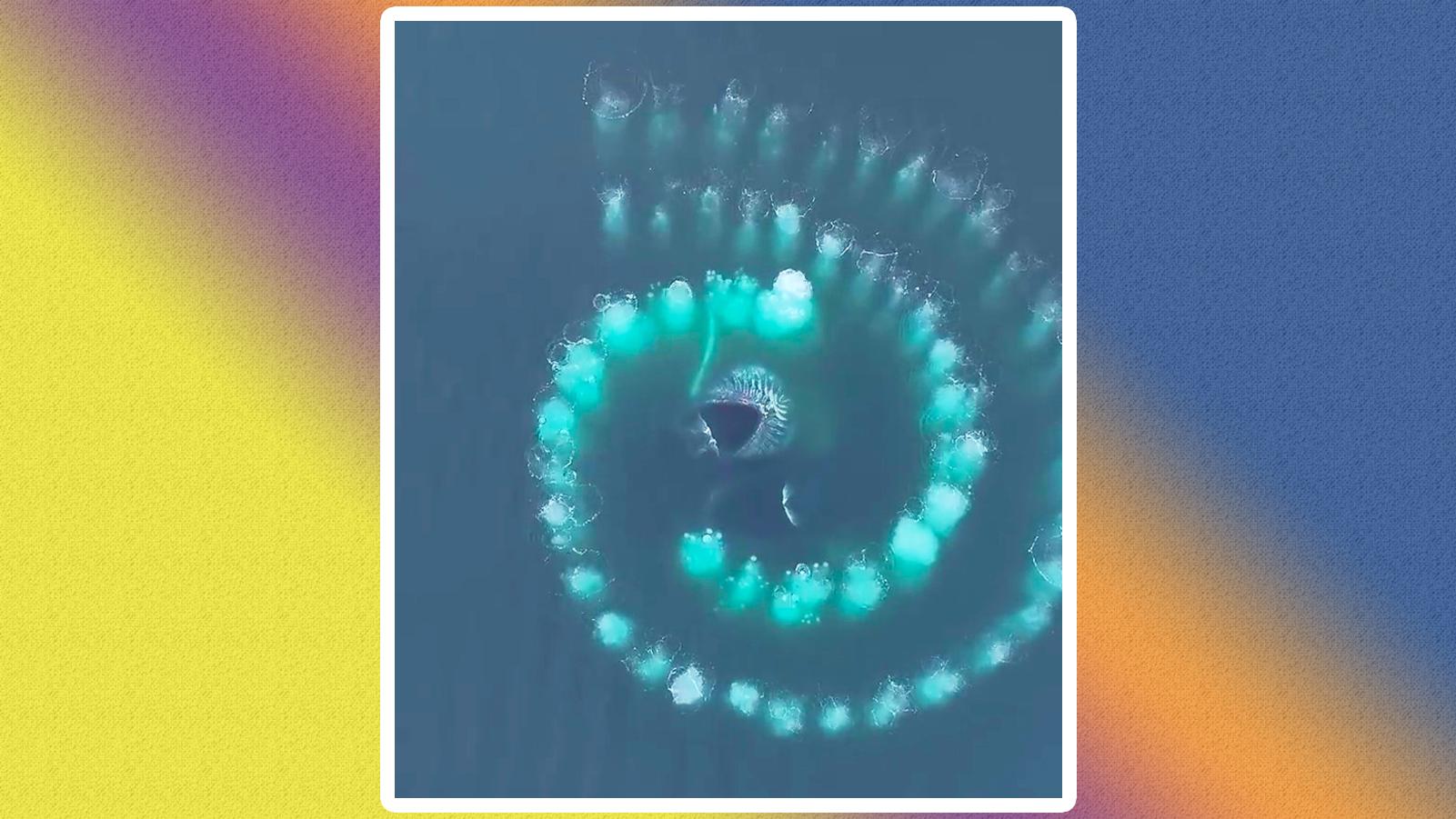

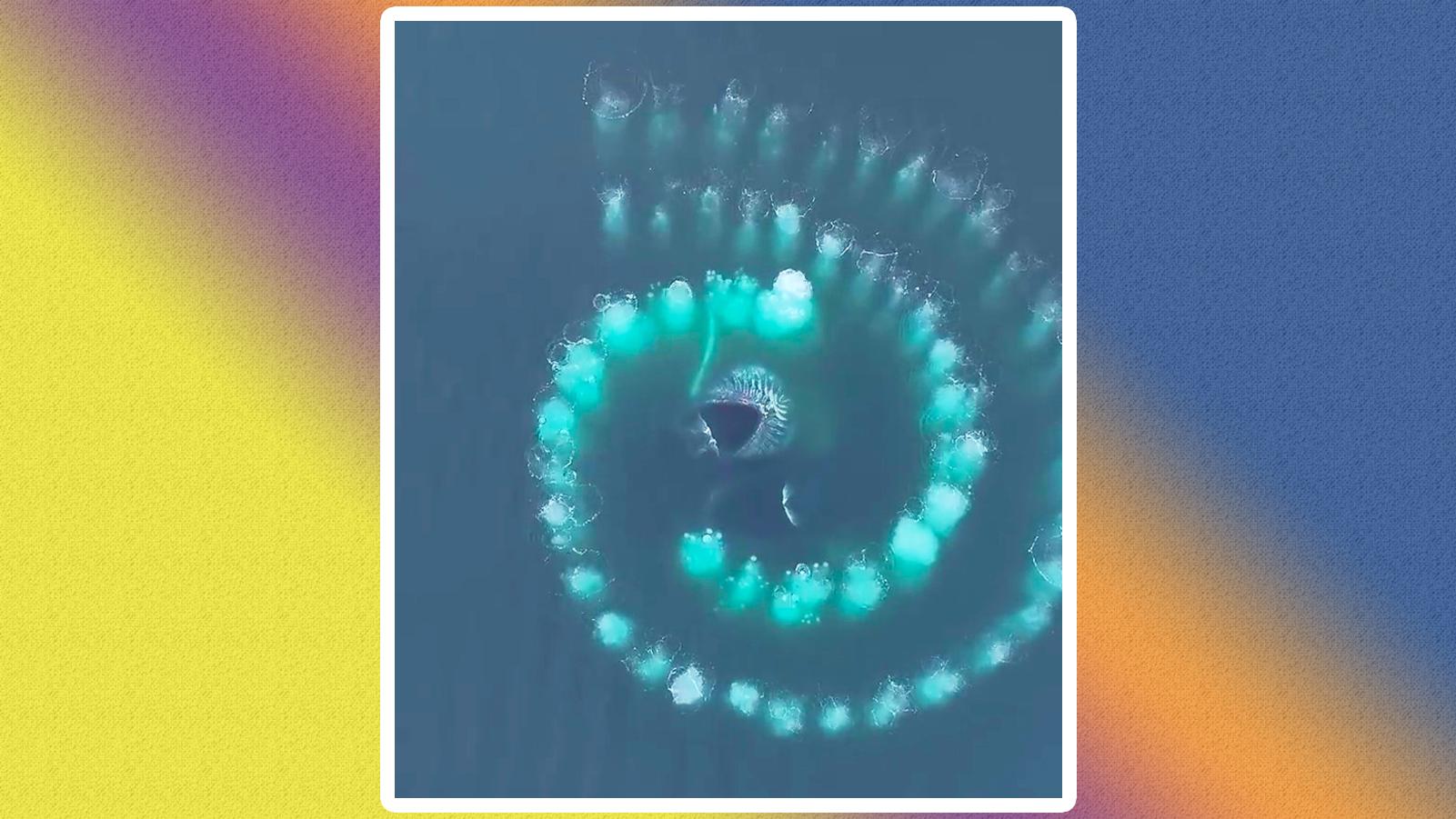

| Горбатые киты нарисовали на морской глади спираль ФибоначчиА фотограф-натуралист снял процесс создания шедевра на видео 13 января 2024

В 16 лет путешественник-любитель Пит ван ден Бемд (Piet van den Bemd) получил свою первую камеру и увлекся фотографией. Сегодня он профессиональный фотограф и полярный гид, который находит удивительные явления в тех местах земного шара, куда обычный человек не всегда доберется. А главное — он эти явления показывает. На этот раз Пит летал на дроне над темно-синими водами Антарктики, когда в объектив его камеры попал поднимающийся из глубин фантастический узор.

На видео, снятом Питом, развернулась спираль светло-голубых пузырей. На поверхности океана она создала форму, удивительно напоминающую спираль Фибоначчи — знаменитую математическую закономерность, часто встречающуюся в мире природы — золотое сечение можно наблюдать, например, на раковинах улиток и на листьях растений.

Только когда спираль перестала расти, Пит понял, кто ее создал: из центра узора поднялись две гигантские широко раскрытые пасти. Это были горбатые киты.

У такого высокохудожественного выступления есть вполне рациональное и практичное объяснение. Дело в том, что горбатые киты используют пузыри в качестве инструментов. Вот и эта парочка, работая вместе, создала пузырчатую сеть, окружающую рыбу. Эта стена пузырей удерживает рыбу и криль во все более тесных пространствах, что создает подходящие условия для обеда крупнейших млекопитающих планеты.

Согласно исследованиям, кормление с помощью пузырьковой сети обычно наблюдается в группах из четырех или пяти горбатых китов. Они ныряют на несколько сотен футов, выпуская поток пузырьков воздуха по спирали — в определенный момент и в точной последовательности. Затем киты плывут вверх и захватывают добычу, которая попалась в удивительную сеть.

Источник

|

| |

|

|

| Сандра | Дата: Вторник, 30 Янв 2024, 19:48 | Сообщение # 200 |

Группа: Постоянные

Сообщений: 1264

Статус: отсутствует

| Нужно, чтобы в Сибири наряду с физическим

возник и духовный коллайдер!

Александр Проханов

Писатель и публицист Александр Проханов с группой экономистов, политологов и философов побывал в Новосибирске, где открыл Сибирское отделение Изборского клуба. За два дня он посетил множество локаций, провел немало встреч и не мог не сказать о Сибири:

Я увидел, что здесь есть блестящие личности, способные быть гордостью нашего клуба. Новосибирск — это город, приспособленный для создания идеологии, потому что Новосибирск — это город-цивилизация, абсолютно не рядовой город. Здесь есть огромный цивилизационный потенциал, накоплены колоссальные знания и они не являются абстрактными, а превратились в экономико-индустриальные формы и сферы. Новосибирск — это город, который создан для формирования нового человека.

Мы встретились с одухотворенными, светоносными людьми. Сибирь всегда была дерзновенной; такой она остается и сейчас. У Сибири есть особая роль. Сибирский человек олицетворяет русское величие, русское развитие. Миссия Сибири — вновь сделать Россию страной будущего, вновь обратиться к русскому человеку — русскому промышленнику, учёному, политику, русскому солдату, сражающемуся на донбасском фронте: «Вперёд, в грядущее!»

С новой силой должно звучать сибирское самосознание. Сибирь как страна бесконечных возможностей, страна творцов, страна, не отягощенная историческими комплексами. Огромная Сибирь, которая для всей России воспринимается не только как Сибирь Ермака, но и как Сибирь 70-х годов, когда здесь возникли целые научные школы.

Русская наука была, может, второй, а, может, и первой в мире. Она уступила, заснула, стала смотреть на Запад, копировать его школы и методы. Нужен индустриально-научный рывок России! Но наряду с рациональным, индустриальным, научным развитием Россия нуждается в гуманитарном, интеллектуальном рывке. Потому что после краха советской мечты, советской идеологии Россия долгое время жила в полноте чужих представлений о том, как должна быть устроена страна, государственное управление, какие ценности должен отстаивать наш человек. Эти представления практически рухнули — нужны новые идеалы, новые смыслы, новые идеологемы.

Нужно, чтобы в Сибири наряду с физическим возник и духовный коллайдер! На территории, освобожденной от бремени огромного столичного бюрократического аппарата возможно создать ячейки творения новой идеологии, создать огненную интеллектуальную среду, которая бы уводила наше сознание в глубину грядущих веков.

Сибирская интеллектуальная энергия, сибирское утонченно-обостренное чувство великих русских пространств нужны России. Она ждет бодрящего слова, которое бы позволило встрепенуться всем нам!

Источник

Сообщение отредактировал Сандра - Вторник, 30 Янв 2024, 19:58 |

| |

|

|

| АнастасиЯ | Дата: Четверг, 08 Фев 2024, 01:18 | Сообщение # 201 |

Группа: Модераторы

Сообщений: 2088

Статус: отсутствует

| Грешник и эгоцентрик. Знакомьтесь, ваш мозг

Почему так? Потому что он очень избирателен. Рассмотрим на примере памяти. Как память устроена, почему одни события остаются у нас в голове, а другие исчезают без следа, и можно ли сравнить наш мозг с нейросетью?

Картотека памяти

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню», — помните эту фразу из главного новогоднего фильма? История, которая рассказана в киноленте — событие яркое и значимое, оно изменило судьбы героев. И все они, конечно, навсегда запомнили это 31 декабря. Но не другие свои предновогодне-банные встречи. Те, скорее всего, слились в единое воспоминание, в котором не удается уже вычленить хронологию событий того или иного года. Так и устроена память. Поэтому, скажем, памятные фото нам очень даже нужны, они помогают вспомнить детали конкретного события и выделить его из череды похожих.

Конечно, хотелось бы верить, что хранилище нашей памяти выглядит, как упорядоченный архив. Но в действительности это похоже на две коробки, в одной из которых порядок, а в другой свалка всякого хлама.

В первой коробке будут те знания и воспоминания, к которым мы постоянно возвращаемся, а во второй — лишь обрывки, такие фантики без конфеток.

И как бы ни пытались ученые сравнить нашу память с памятью компьютера и измерить ее в условных терабайтах, на деле нейроны и синапсы работают совсем не так, как чипы или микросхемы. Кроме того в работе нашего мозга часто возникают помехи. Это так называемые когнитивные искажения или системные ошибки мозга.

Грехи мозга

За работу памяти отвечают связи, которые формируют нейроны головного мозга. Их называют синапсы. Эта величина непостоянная, на протяжении жизни человека синапсы то образуются, то исчезают. По сути, хранилище наших воспоминаний — это живой организм, который постоянно меняется и в котором возникают ошибки.

Известный гарвардский психолог Дэниел Шектер аллегорично сравнил их с библейскими смертными грехами, разделив по образу и подобию тоже на 7 категорий: приписывание, внушаемость, навязчивость, предвзятость, блокировка, рассеянность и скоротечность.

А забывчивость — это некая эфемерность памяти, когда мы отлично помним события вчерашнего дня, но вряд ли сможем сказать, что делали полтора месяца или уж тем более полгода назад.

Этот феномен еще в конце ХIX века описал немецкий психолог Герман Эббингауз. В течение четырех лет он проводил масштабный эксперимент по заучиванию бессмысленной информации — карточек с различными сочетаниями букв. Анализируя результаты, ученый получил график, который до сих пор называют «кривая Эббингауза». Его суть в том, что продолжительность хранения информации часто зависит от того, как она была обработана.

Так, около 60 % информации теряется в первый же час, а затем процесс замедляется и в течение следующих 10 часов забывается всего 5 %. При этом даже через неделю после заучивания Эббингауз мог воспроизвести около 20 % от общего числа первоначально выученных слогов. Столько же оставалось в памяти через месяц.

Приемы запоминания

Для лучшего запоминания необходимой информации есть несколько приемов, которые можно использовать в повседневной жизни. Больше всего в этом помогает эффект уровня обработки.

Зрительная обработка

Например, нужно запомнить информацию о книге. Акцентируем внимание на том, каким шрифтом она написана, какой имеет цвет обложки и то, что слово «Мир» написано с заглавной буквы и жирным шрифтом. Допустим это были: курсив, красный и «Мир». Это пример самой простой зрительной или структурной обработки.

Фонологическая обработка

Фонологическая обработка — более глубокая. Она предполагает размышления о звучании и значении каждого слова. Пример: рифмуются ли слова «бутылка» и «бутырка»? Да, рифмуются. А слово «бутылка» и «лось»? Нет. В памяти отложатся эти сравнения.

Семантическая обработка

А теперь чуть усложним и составим предложения со словами. К примеру: «овощ», «стул» и «навигация». Овощи очень полезны. Стул подо мной шатается. Навигация нужна в метро. Таким образом, применив семантику, мы придали словам значения, смысл, связав предложенные слова с другими, создав целое предложение.

При семантической и фонетической обработке уровень запоминания будет выше, чем при зрительном.

Мнемонические подсказки

Причем, эффект уровня обработки часто используют для создания так называемых мнемонических подсказок.

Пример — известное запоминание последовательности цветов радуги: «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан» — красный, оранжевый желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Или очередность падежей: «Иван Родил Девчонку, Велел Тащить Пеленку» — именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный.

Этим способом можно запомнить что угодно, например, адрес. Допустим, это проспект Ленина 15, квартира 42. Составляем предложение: «При Ленине 15 девчонок не ели по 42 конфеты». Здесь работает на запоминание даже предлог «при», мы уже не перепутаем адрес по проспекту с аналогичным на одноименной улице или площади.

Куда пропадает память

Ученые до сих пор не знают, как именно происходит процесс забывания. Что происходит с теми впечатлениями, которые мы помним спустя день, но не можем вспомнить через год? Исчезают ли они полностью, или просто теряются где-то там глубинах сознания?

Хотелось бы, конечно, иметь устройство считывания воспоминаний, но нет такого. Наша память больше напоминает транзистор радиоприемника, в котором при вскрытии музыку найти невозможно, одни микросхемы и шурупчики. То же самое и с памятью. Даже при трепанации черепа вынуть из мозга память нельзя. Нейронные связи — это схема, а не музыка.

Но исследовать память все-таки можно. Например, с помощью томографии. Тот же Дэниел Шектер провел эксперимент с заучиванием слов, пока его подопытные проходили процедуру МРТ. При наблюдении за активностью разных участков мозга ему удалось заранее предсказать, какие слова люди запомнят, а какие забудут.

Согласно последним исследованиям, забывание подразумевает полную потерю информации.

Это аналогично программному архиватору, который собирает данные из разных источников, объединяет их, удаляет лишние, кодирует, сжимает в некий файл и убирает в архив, а новую информацию записывает поверх предыдущей. Скорее всего поэтому похожие воспоминания, особенно повторяемые в одной обстановке и с одними и теми же людьми, сливаются у нас в единый комплекс, не оставаясь впечатлением о каждой отдельной ситуации.

Эффект телескопа

Особенно плохо мы запоминаем время однородных событий. Мы еще можем помнить «что» или «где», но не помним «когда».

У памяти нет календаря, куда вносятся пометки, а внутренний хронометр напрямую связан со скоростью забывания.

«Эффект телескопа» — одна из главных ошибок памяти. Принцип действительно похожий. Если посмотреть в окуляр телескопа, то далекие объекты будут казаться ближе. А если поменять фокус — близкое станет далеким.

Кстати, этот эффект очень не любят маркетологи. И вообще все, кто работает в сфере продаж. Ведь события, связанные с крупными покупками телескопируются особенно часто. Человек приобрел телефон два или три года назад, а ему кажется, что он еще не устарел, вот и не идет покупать новый. Именно поэтому продажники так интересуются, сколько времени вы пользовались тем или иным изделием, чтобы стимулировать на покупку нового. На это работают и специальные индикаторы, которые напоминают об устаревании прибора или окончании лимита ресурса. Им оснащены, например, современные зубные щетки и фильтры для воды.

Это довольно удобная функция, если учитывать нашу природную рассеянность. Или, выражаясь языком Дэниела Шектера — греха памяти.

«Грех памяти» проявляется, когда, например, в бытовых ситуациях мы делаем что-то «на автомате». Например, память рук музыкантов. Но, если мы положим очки или пульт не на постоянное место, то наша краткосрочная память этого скорее всего не сохранит, и нам придется искать пропажу.

Слепота к переменам — это еще один феномен памяти.

Продемонстрируем это наглядно тестом на внимательность. Задача: в коротком спортивном видео нужно подсчитать количество передач, учитывая, что интересуют только игроки в белой форме.

Сфокусировав внимание на конкретной задаче, человек с большой долей вероятности даст правильный ответ. Но, если затем ему задать вопрос было ли что-то странное в этом видео, ответа не будет. А на самом деле по полю ходил человек в костюме гориллы, которого практически нельзя было не запомнить.

Авторы этого забавного эксперимента, Крис Шабри и Дэниел Саймонс, доказали избирательность нашей памяти — большинство испытуемых или не замечали гориллу, или запоминали ее, но сбивались со счета.

Парадокс свидетельских показаний

Этот же эффект демонстрирует и эксперимент психолога Валерии Мухниной под названием «Нападение».

Ситуация-инсценировка: во время лекции неизвестные вооруженных люди нападают на профессора, после чего тот исчезает. Студенты, понятное дело, в шоке, на смену которому приходит изумление, когда профессор живой и невредимый возвращается в аудиторию и задает вопрос о количестве нападавших и способе исчезновения лектора.

Ответы самые разные: 5, 6, 7, вооружены были все или трое были с автоматами, а трое похищали, профессор ушел сам, его увели или даже мешок на голову надели... Но точной уверенности ни у кого из студентов не было, что они сами объясняли тем, что события произошли слишком быстро и неожиданно, они не были готовы и настроены запоминать происходящее. Таким образом, данный эксперимент доказал, что показания свидетелей могут быть ошибочными, даже если свидетель не намерен ввести в заблуждение окружающих. Подобная подвижность воспоминаний ученые связывают со спецификой кодировок памяти.

Ученые под руководством нейробиолога Маркуса Рэйкла провели ПЭТ-сканирование, в ходе которого показывали добровольцам существительные и просили их назвать близкие по смыслу глаголы — например, увидев слово «собака», испытуемые могли подобрать в ответ слова «лаять» или «ходить». В первый раз подбор глаголов вызвал масштабную активность головного мозга, ведь людям приходилось размышлять о свойствах собак и их возможных действиях. А когда картинки повторялись снова и снова, ответы давались уже на автомате, при этом активность нейронов мозга снижалась.

Вывод: автоматическое поведение в повседневной жизни — основной источник ошибок по рассеянности, связанный скорее всего со снижением активности нейронов в нижней области левой лобной доли.

Что главнее?

Рассеянность связана не только с памятью, но и вниманием. Чем больше мелочей нас отвлекает, тем меньше мы способны сфокусироваться на главном. Мозг не воспринимает важную информацию, когда занят обработкой этих мелочей.

Один из самых известных феноменов — детская или так называемая инфантильная амнезия, при которой мы не помним ранние годы жизни, когда мозг усиленно работал на запоминание главного — а оно все было новое: названия предметов и людей, вкусов и запахов, цветов и размеров, движений и слов...

Мозг предвзят

С раннего детства начинает проявляться и предвзятость. До 4-5 лет человек не способен понимать конкретные ситуации с точки зрения другого человека, а потому мыслит субъективно предвзято. Поясним на конфетках.

Покажем двум детям две коробки, одна из которых будет полна конфет, а вторая пустая. Теперь потом попросим одного ребенка отвернуться и переложим конфеты в другую коробку.

Ребенок, который все видел, будет предвзято считать, что и второй знает, в какой из них находятся конфеты, а значит, выберет правильную вторую. В раннем возрасте эта предвзятость строится на том, что, если знаю я, знают и другие, и иного мнения быть не может.

А на самом деле, ребенок, который не видел перепрятывания, также предвзято, откроет ту, в которой он видел конфеты до этого.

Эта ошибка мышления называется эгоцентрическое искажение.

Эгоцентрическое искажение

Эгоцентричны все без исключения живые существа.

В ходе одного из экспериментов испытуемых просили записывать на бумаге самые разные честные и нечестные поступки. Выяснилось, что большинство честных историй начинались со слова «я».

Именно из-за эгоцентрического искажения мы часто не можем адекватно оценить свой вклад в какое-то общее дело, каждый раз его немного завышая.

Согласно исследованиям в большинстве семейных пар каждый из супругов считает, что именно он выполняет больше бытовых рутинных обязанностей. По той же причине мы почти всегда считаем, что на работе нам недоплачивают, а вот некоторые коллеги, наоборот, получают слишком много.

Впрочем, во всем этом есть и положительные стороны. Вкупе с уже известным нам эффектом уровня обработки, эгоцентрическое искажение помогает в работе памяти, так как соотношение информации с самими собой стимулирует запоминание, порождая яркие ассоциации и личностные оценки. Также на руку процессам запоминания работает так называемый эффект контекста.

Эффект контекста

Память лучше сохраняет совокупность ощущений. Мы легче вспоминаем отдельные элементы в контексте некоего обобщающего события или ситуации.

Так, мы куда охотнее покупаем те товары, знакомство с которыми произошло в приятной обстановке или связано с доставляющими удовольствие ароматами, музыкой и дизайном. Этим эффект контекста уместно сравнить с пазлом, разные части которого разбросаны по нескольким «файлам» памяти. Условная «папка» зрительной памяти содержит информацию о форме и цвете яблок, обоняние помнит его аромат, тактильная — гладкость, сочность, вес плода, его упругость, слуховая — хруст при надкусывании, а вкусовая, соответственно — вкус.

И именно в этом наша память отличается от камеры или фотоаппарата. Мы помним контекст.

Не только видео или звук, но и палитру эмоций. Со временем эти ощущения могут искажаться из-за различных ошибок в работе памяти. Поэтому психологи советуют почаще вспоминать то, что хочется помнить как можно дольше. Но есть и другая проблема. Вполне возможно то, что вы в итоге вспомните, на самом деле никогда не происходило. Но, это, как говорится, совсем другая история.

Источник

|

| |

|

|

| Strelka | Дата: Понедельник, 26 Фев 2024, 00:05 | Сообщение # 202 |

Группа: Постоянные

Сообщений: 2433

Статус: где то тут

| Ученые предложили банановую упаковку взамен пластиковой

Американские специалисты изобрели пакеты из банановой кожуры в качестве альтернативы пластиковой упаковке. Новинка не менее прочна, чем пластик, однако, в отличие от него, быстро разлагается в земле.

Исследователи отыскали метод извлечения из кожуры бананов лигноцеллюлозного волокна, из которого можно производить пленку. Они утверждают, что поскольку эти фрукты в огромном количестве производятся и потребляются во всем мире, пакетами из их кожуры можно заменить около 40 процентов производимого на планете пластика.

Эксперты перемололи кожуру бананов в блендере, после чего осуществили химическую обработку сырья с целью извлечения лигноцеллюлозы. Экстрагированные волокна отбелили, продистиллировали, дополнительно химически обработали и сформировали пленку.

Как заявляют специалисты, упаковка из банановой кожуры не менее прочная, прозрачная, водонепроницаемая и эластичная, чем пластиковая. Однако у нее есть существенное преимущество — в земле за месяц она разлагается больше чем на 90 процентов.

Источник

...

Сообщение отредактировал Strelka - Понедельник, 26 Фев 2024, 00:05 |

| |

|

|

| Andre | Дата: Среда, 28 Фев 2024, 00:41 | Сообщение # 203 |

Группа: Очники

Сообщений: 933

Статус: отсутствует

| Одинокие люди могут быть счастливее замужних и женатых

Также брак не делает человека более здоровым.

Многие люди верят в стереотип о том, что нужно обязательно выйти замуж/жениться, чтобы быть не только более состоятельным в обществе, но и более счастливым и здоровым. Как пишет Daily Mail, ученые подробно изучили этот вопрос и доказали, что это распространенное мнение не более, чем миф.Специалисты проанализировали данные о психическом и физическом здоровье женатых пар и людей, которые никогда не вступали в брак или не изъявляли желание это делать. Результаты показали, что супружество не улучшает благосостояние в долгосрочной перспективе.Ученые рассмотрели исследования самоубийств, депрессий, одиночества, физического здоровья и счастья и в то же время опросили одиноких людей, задавая вопрос об их состоянии организма и психики. Оказалось, что они по всем показателям имеют похожие или лучшие результаты по сравнению с теми, кто состоит в браке.

Специалисты говорят, что зачастую утверждения про счастье от брака приукрашены из-за того, результаты исследований на эту тему либо интерпретированы неверно, либо преувеличены.Ранее специалисты развенчали популярные мифы о браке.

Ссылка: https://vfokuse.mail.ru/article....9979872

Сообщение отредактировал Andre - Среда, 28 Фев 2024, 00:42 |

| |

|

|

| Andre | Дата: Среда, 03 Апр 2024, 15:08 | Сообщение # 204 |

Группа: Очники

Сообщений: 933

Статус: отсутствует

| Человечеству придется впервые вычесть секунду из времени, сообщил ученый

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ученые доказали, что таяние ледников замедляет вращение планеты, которое в последнее время усиливается, однако этот эффект не долгосрочен, и примерно к 2029 году жителям Земли все равно придется впервые в истории скорректировать мировое время, «удалив» из него одну секунду, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры высшей геодезии и лаборатории гравиметрии Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Павел Юзефович.

Ранее научный журнал Nature опубликовал исследование, согласно которому таяние полярных льдов приводит к замедлению скорости вращения планеты, что в свою очередь влияет на глобальное исчисление времени.

«Согласованность двух шкал времени — равномерной атомной TAI и неравномерной UT1 достигалась компромиссом — квазиравномерной шкалой UTC, по которой мы, собственно, живем в повседневности. В этой шкале время, реализованное “атомными” секундами, время от времени “подправляется” ровно на одну секунду в сторону, в которую требует замедление или ускорение UT1», — сказал Юзефович.

Он отметил, что с момента введения шкалы UTC все секундные поправки имели положительный знак, и специалисты переживают, что «удаление» может грозить непредсказуемыми последствиями. По его словам, с 1972 года лишнюю секунду к мировому времени добавляли уже 27 раз, последняя корректировка произошла 1 января 2017 года.

«Ситуация меняется в наше время. Ученые предсказывают временное ускорение вращения Земли вследствие взаимодействия вращательных моментов ядра и мантии. Следующая поправка по-видимому будет отрицательной», — сказал Юзефович.

При этом, как выяснилось, массовое таяние ледников в Арктике и Антарктике дает обратный эффект: оно приводит к перераспределению водных масс, увеличению полярного момента инерции и замедлению вращения. Так, например, фигуристы могут замедлить скорость своего вращения, вытянув руки. Авторы исследования в журнале Nature пришли к выводу, что такой эффект отодвигает введение нежелательной поправки в шкалу UTC на три года.

«Проблема “лишней секунды” не решена, но внесение изменений отодвинуто, хоть и не очень надолго. Примерно к 2029 году человечеству, скорее всего, все равно придется впервые в истории вычесть лишнюю секунду», — заключил эксперт.

Ссылка: https://vfokuse.mail.ru/article....&swap=2

Сообщение отредактировал Andre - Среда, 03 Апр 2024, 15:09 |

| |

|

|

| Сандра | Дата: Воскресенье, 07 Апр 2024, 17:25 | Сообщение # 205 |

Группа: Постоянные

Сообщений: 1264

Статус: отсутствует

| В климатическом кризисе обвинили свалки

Специалисты установили в новом исследовании, что свалки оказывают негативное влияние на Землю из-за неконтролируемых выбросов метана.

Исследование продолжалось с 2018 по 2022 год на 50 свалках в 18 американских штатах, что составляет приблизительно 1/5 от работающих в США 1,2 тыс. территорий размещения отходов.

Как заявляет участник исследования Р. Дюрен, раньше люди не понимали роли свалок в глобальном потеплении, однако теперь установлено, что метан в подобных местах выбрасывается втрое чаще показателей, представленных в официальных источниках. Годовой выброс данного газа со свалок сравним с вредоносным воздействием 23 млн машин.

Много метана способно выделяться вследствие гниения отходов в условиях дефицита кислорода. По словам экспертов, это может происходить, если органические остатки залегают глубоко под завалами иного мусора.

Источник

|

| |

|

|

| АнастасиЯ | Дата: Пятница, 12 Апр 2024, 00:04 | Сообщение # 206 |

Группа: Модераторы

Сообщений: 2088

Статус: отсутствует

| Арктическое усиление.

Хранилище Судного дня оказалось под угрозой Глобальное семенное хранилище на Шпицбергене

Российские географы провели исследование и обнаружили, что в самой северной точке Европы идёт экстремально быстрое потепление воздуха. Речь о полярном архипелаге Шпицберген, расположенном на границе России и Норвегии. Учёные считают, что высокая скорость климатических изменений в Арктике может привести к истончению ледяного покрова и, вероятно, его исчезновению в ближайшее столетие.

Но есть и другие угрозы.

Температура там повышается в три раза быстрее

На Шпицбергене располагаются пять населённых пунктов, и два из них — Баренцбург и Пирамида — находятся на территории России. Наши ученые проводят наблюдения на архипелаге с 1932 года, в настоящее время там действуют пять научных и метеорологических станций. Шпицберген имеет уникальное географическое и геологическое положение, а его флора и фауна довольно богаты.

Одно из важнейших направлений исследований — изучение климата на этой арктической территории. С 1899 года на Шпицбергене ведутся инструментальные метеонаблюдения, а с 1911 года проводится регулярный мониторинг, организованный норвежскими учеными. Позже к ним присоединились советские метеорологи из Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Как раз специалисты этого института совместно с учёными из Санкт-Петербургского государственного университета провели недавнее исследование, проанализировав массивы данных об изменении температуры воздуха за последние 120 лет на территории Шпицбергена и прилегающих акваторий. Оказалось, что температура там повышается быстрее, чем в среднем в Северном полушарии.

«Это очень быстрое потепление, его скорость примерно в три раза быстрее, чем в среднем по Северному полушарию по регионам России», — рассказал доцент СПбГУ, заведующий лабораторией процессов взаимодействия океана и атмосферы ААНИИ Борис Иванов. Лёд может исчезнуть через 100 лет

Более того, на небольших островах к северу от Шпицбергена температура за последние 30 лет стала повышаться ещё быстрее. Это показали проведённые ранее совместные исследования российских и норвежских учёных.

Современная оттепель в регионе началась в середине 1980-х, а с 1990 года её интенсивность лишь увеличилась. Климатологи связывают это с характером общей циркуляции атмосферы, с увеличением концентрации парниковых газов и с естественными колебаниями климата.

«Это явление — так называемое арктическое усиление, оно характерно именно для этого региона и обусловлено очень сложными процессами взаимодействия между атмосферой и океаном в присутствии морского льда и на фоне наблюдаемого и развивающегося глобального потепления на планете, — приводит слова Бориса Иванова пресс-служба СПбГУ. — Некоторые специалисты считают, что такая скорость изменения погоды в Арктике потенциально может привести к истончению ледяного покрова и, вероятно, его исчезновению в ближайшие 100 лет».

Первый звонок был в 2017 году

Стремительное потепление в Арктике угрожает не только местной флоре и фауне, но и инфраструктуре, построенной на вечной мерзлоте. Как тут не вспомнить, что на Шпицбергене находится Всемирное семенохранилище, которое журналисты прозвали «Хранилищем Судного дня» или «Ноевым ковчегом для растений». И оно уже страдало от потепления климата.

Идея создать банк с образцами семян всех сельхозкультур возникла в начале XXI века. Инициатором выступила ООН. Задумка была в том, чтобы обеспечить человечество запасом посадочного материала на случай ядерного апокалипсиса или глобального стихийного бедствия.

Шпицберген выбрали из-за вечной мерзлоты и крайне слабой сейсмической активности. Строительство начали в 2006-м и завершили в 2008-м. Хранилище представляет собой подземный бункер — прорытый в толще горы тоннель, оборудованный мощными дверьми и шлюзовыми камерами. Внутри находятся более 80 тыс. образцов семян, и из трёх оборудованных залов пока используется лишь один.

Семена лежат в запечатанных конвертах, которые, в свою очередь, упакованы в пластиковые пакеты, помещённые в контейнеры на металлических полках. Температура −18 градусов, низкая влажность и ограниченный доступ кислорода в помещениях благоприятны для сохранности посадочного материала. В таких условиях семена стареют медленно, и их метаболизм находится на очень низком уровне.

Первый тревожный звонок прозвенел в 2017 году. Предыдущий год был аномально тёплым, на Шпицбергене начала таять мерзлота, и вход в Хранилище Судного дня оказался затоплен. Очевидцы говорили, что во входном отсеке бункера шёл настоящий ливень — вода лилась с потолка.

К счастью, семена не пострадали. Персонал уверял, что они находятся в безопасности благодаря особой конструкции сооружения. Тем не менее инцидент показал, что неплохо бы усилить меры безопасности. После этого в семенохранилище собирались установить дополнительные дренажные системы и насосы.

А почему бы не в Якутию?

Но сама идея «Ноева ковчега для растений» в том, что он должен существовать и продолжать работать без всякой человеческой поддержки. Ведь в решающий момент людей, которые могли бы ликвидировать подтопление и «всё починить», там может просто не оказаться.

Прошлый год, как признала Всемирная метеорологическая организация ООН, стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. И нынешний, похоже, не уступит ему. А это значит, что аномальное потепление на территории Шпицбергена и прилегающих акваторий продолжится.

Возможно, стоит уже подумать о том, чтобы перенести всемирный генофонд растений в другое место? Несколько лет назад возглавлявший в то время Российскую академию наук Александр Сергеев предлагал устроить аналогичное хранилище в нашей стране, а именно — в Якутии.

«Холод — это богатство Якутии. Его можно использовать в целях криоконсервации. Семенохранилище на Шпицбергене, которое строили для сохранения всемирного генофонда растений, имеет проблемы, вызванные протечками из-за деградации вечной мерзлоты. Нам стоит подумать об этом. Даже если температура на Земле вырастет ещё на 2 градуса, в Якутии мерзлота останется, она не поплывёт», — сказал тогда академик Сергеев.

Кстати, в Якутии изучают возможность создания резервного криохранилища семян, которые как минимум заменят иностранный семенной фонд. Но этот российский регион, на территории которого находится один из «полюсов холода» планеты Земля, очевидно, мог бы приютить у себя и генофонд растений всего мира.

Источник

|

| |

|

|

| Strelka | Дата: Суббота, 11 Май 2024, 14:49 | Сообщение # 207 |

Группа: Постоянные

Сообщений: 2433

Статус: где то тут

| Кем оказалась древняя «бабочка», найденная на глубине 2700 метров в недрах Сибири

Удивительную находку сделал геолог Дмитрий Некрасов, изучая породы, отобранные из разведочной нефтяной скважины в Западной Сибири. В объектив его микроскопа попала окаменевшая бабочка с голубыми крыльями. Насекомое подробно изучили специалисты Томского государственного университета и «Газпром нефти» и выяснили, что древняя бабочка оказалась вовсе не бабочкой.

Насекомое из глубины веков

Мартовской ночью группа геологов бурила очередную разведочную скважину на Западно-Салымском месторождении Ханты-Мансийского автономного округа. Такие скважины помогают определить, есть ли поблизости залежи углеводородов и насколько сложно их добыть. В процессе бурения геологи извлекают из толщи земли керны — образцы горной породы в виде цилиндрического столбика для дальнейшего изучения структуры недр.

— Мы забуриваемся в землю полой стальной трубой, внутри которой находится еще одна трубка, но из стеклопластика, — керноприемник. Порода попадает в него, и ее можно поднять на поверхность, не рассыпав, — описывает Дмитрий. — Габариты кернов зависят от конструкции скважины и глубины. В тот раз мы отбирали 30-метровый интервал (столб горных пород) диаметром 10 сантиметров. Все 30 метров взяли за один рейс: спустили в скважину трубку, собранную из пяти шестиметровых секций, наполнили ее породой, подняли на поверхность, аккуратно разобрали на секции и распилили на метровые отрезки — тубусы.

Прежде чем отправить керн в лабораторию, геологи описывают его содержание. Для этого скалывают фрагмент породы толщиной от пяти миллиметров с каждой стороны метрового отрезка. На профессиональном жаргоне эти тонкие сколы называют чипсами.

— При распиле отрезка с глубины 2724,2 метра я обратил внимание на нечто любопытное. Взял скол и начал его изучать под микроскопом. Присмотрелся: много травушки-муравушки, а прямо по центру — бабочка! Видны тело, сетчатая структура крыльев, даже цвет сохранился — небесно-голубой, — вспоминает геолог. — Позвал коллег: «Ребята, что вы видите?» — «Мотылек!».

За миллионы лет до этого

Керн направили на исследование в лабораторию компании, а «чипсину» Дмитрий передал в Томский государственный университет. Там должны были выяснить, что это за мотылек и в какую эпоху он жил. В ожидании результатов Дмитрий успел съездить на вахту, а когда вернулся, его ждал сюрприз: бабочка на самом деле оказалась рыбкой.

— В форме мотылька окаменели кости и чешуя рыбы, — отмечает Дмитрий. — Так как останков рыбки мало, по ним нельзя определить вид. Объективно мотылек вряд ли мог бы оказаться и сохраниться на такой глубине, учитывая условия образования отложений, но для меня эти останки навсегда останутся бабочкой.

Ученым удалось установить примерные возраст рыбы и обстоятельства ее гибели. Породы, которые окружают кости, образовались в меловой период мезозойской эры. Он начался 145 и закончился 66 миллионов лет назад вымиранием многих растений и животных, в том числе динозавров. Пласты относятся к баженовской свите — крупнейшим в мире залежам трудной нефти, которые находятся в Западной Сибири и образовались из отложений органики на дне древнего моря.

Александр Вилесов

кандидат геолого-минералогических наук, эксперт «Газпром нефти»

"У древнего баженовского моря была сложная экосистема. Большая часть органического материала, создаваемого планктоном, оседала на дно. В образце есть элементы жаберных дуг и скелета небольшой костной рыбы, которые прекрасно сохранились. Скорее всего, ее с аппетитом скушал один из головоногих моллюсков, которые населяли море: косточки разделены и частично повреждены."

После того, как керн извлекут из трубки, ему сделают «горбушку» — продольный спил по всей длине на треть диаметра. Меньшая часть останется в запасе. На большей рассмотрят, опишут и исследуют разные слои, чтобы восстановить историю горных пород. Чтобы найти углеводороды, керн поместят под ультрафиолет: в нем нефть начинает светиться.

В завершение из большого образца могут выбурить цилиндрики диаметром три сантиметра. В установках, которые имитируют подземные условия — повышенные давление и температуру, можно изучить, как порода будет пропускать через себя флюид и буровой раствор разного состава. Затем образец породы отправят в специальное хранилище.

Другие находки

Рыбьи кости в виде бабочки не самое удивительное, что Дмитрий находил в керне. Он геолог во втором поколении: отец занимался разведкой месторождений золота и часто брал его с собой. В коллекции находок Дмитрия 12-сантиметровые окаменевшие брахиоподы — морские беспозвоночные, напоминающие ракушки, и древние морские лилии — животные, которые выглядят, как колючие цветы.

По словам Александра Вилесова, одна из самых удивительных недавних находок ученых «Газпром нефти» — граптолиты. Это морские животные, которые образуют ветвистые колонии, напоминающие водоросли. В отобранном при бурении в устье Енисея керне их окаменелые останки оставили красивый ветвистый узор.

— Граптолиты были животными, обитали в толще воды и питались планктоном. Обилие граптолитов рассказало нам о «населенности» древнего моря и теплом климате, —объясняет Александр Вилесов. — Породы с этими останками называются граптолитовыми сланцами, они могут генерировать много нефти. Эти сланцы образовались на 300 миллионов лет раньше, чем порода с «бабочкой-рыбкой».

Источник

...

Сообщение отредактировал Strelka - Суббота, 11 Май 2024, 14:50 |

| |

|

|

| Andre | Дата: Вторник, 14 Май 2024, 17:40 | Сообщение # 208 |

Группа: Очники

Сообщений: 933

Статус: отсутствует

| Российские ученые создали биочернила для печати растительной пищиУченые Вятского государственного университета (ВятГУ) разработали биочернила для пищевой 3D-печати продуктов из растительного сырья. Особенность разработки в том, что ученые добавили цельные растительные клетки в состав биочернил, что позволило получить пищевой матрикс, в определенной степени приближенный по своей текстуре к «природной» ткани.

«Уровень технологии 3D-печати продуктов питания пока не позволяет близко имитировать сложную фактическую текстуру растительной ткани — один из важнейших факторов, влияющих на вкусовое восприятие, насыщающий эффект и в конечном итоге на предпочтения людей в выборе пищи», — рассказал руководитель проекта, проректор по науке и инновациям Вятского государственного университета, директор Института биологии и биотехнологии, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Сергей Литвинец.Создание биочернил для принтера поможет поддерживать индивидуальную диету приверженцам здорового образа жизни, вегетарианцам и веганам, а также при заболеваниях с затруднением глотания пищи. Таким образом можно контролировать количество белка, сахара, витаминов и минералов в пище, утверждают разработчики.Продукты из таких чернил считаются дополнительными источниками биологически активных веществ, поэтому приносят пользу здоровью. Очень важно улучшать их вкус и текстуру, тогда люди будут чаще включать их в свой рацион, подчеркнули опрошенные «Известиями» диетологи.

Ссылка: https://vfokuse.mail.ru/article....1054449

Сообщение отредактировал Andre - Вторник, 14 Май 2024, 17:41 |

| |

|

|

| oligator | Дата: Среда, 12 Июн 2024, 21:38 | Сообщение # 209 |

Группа: Переменные

Сообщений: 483

Статус: отсутствует

| «Сибирские врата ада» стремительно растут.

Как они открылись и к чему может привести их увеличение?

Этот кратер образовался лишь 60 лет назад, но его размеры быстро нарастают. Эксперты считают его самым большим кратером вечной мерзлоты в мире, в то время как среди журналистов он получил прозвище «сибирские врата в ад». Если не удается замедлить его рост, то в течение следующих двадцати лет он полностью поглотит прилегающую впадину.

Что представляет собой Батагайский кратер и почему он увеличивается в размерах

Батагайский кратер образовался в 1960-х годах. По самой популярной теории ранее на этом месте располагались леса тайги, однако впоследствии их вырубили для обеспечения прохода вездеходов. Впоследствии выяснилось, что это было ошибкой. Без деревьев, которые служили защитой от таяния вечной мерзлоты, земля стала проседать.

Существуют также и другие точки зрения. Якутская печатная платформа Ulus.Media заявляет, что задолго до появления кратера, его будущее местоположение можно было обнаружить на картах еще в 1947 году. «В 1969 году группа геологов обнаружила признаки эрозии почвы в этой долине, которая расширилась на пять метров, — говорит Ольга Тетерина, представитель газеты «Вести Верхоянья». — Однако, стоит отметить, что лесозаготовок не проводилось».

Независимо от причин, в грунте начал таять вечная мерзлота. В результате образовалась яма, глубиной в сто метров и протяженностью около километра. Видеозапись, сделанная дроном в 2023 году, позволяет наиболее полно оценить ее размеры. Опубликованные в сети кадры показывают кратер, расчлененный ручьями и холмами, а его края уже заросли молодыми деревьями.

Продолжающееся таяние, появившейся на поверхности, постоянной мерзлоты, оползни и оседание земли в Батагайке не прерывались на протяжении многих лет и вряд ли остановятся в ближайшем будущем. "Каждый год процесс начинается сначала, как только температура поднимается выше нулевой отметки, - утверждает профессор Саутгемптонского университета, Мэри Эдвардс. - Когда обнаруживается что-либо подобное, остановить это затем становится очень сложно".

Кратер увеличивается на миллион кубических метров каждый год

Ученые из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова сообщили, что термокарстовая впадина в Верхоянском районе Якутии, которую прозвали "сибирскими вратами в ад", быстро растет.

Специалисты МГУ, участвовавшие в последнем исследовании Батагайского кратера, опубликовали свои выводы в июньском выпуске научного журнала Geomorphology. Для оценки степени расширения котловины они применяли спутниковые снимки, дистанционное зондирование и образцы, собранные на месте.

По мнению исследователей, объем Батагайского кратера ежегодно увеличивается на около миллиона кубических метров. Около двух третей этого приходится на таяние льда.

В статье также упоминаются оценки других ученых, представленные для различных частей кратера. Согласно публикации 2013 года, скорость отступления льда составляла от 7 до 15 метров в год. В публикации 2020 года была дополнительно оценена скорость - от 11,3 до 14,9 метра в год. В 2016 году было утверждено, что кратер ежегодно нарастает на 30 метров.

Согласно словам Никиты Тананаева, ведущего специалиста Института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН, который не принимал участие в исследовании, Батагайский кратер с течением следующих двадцати лет может абсорбировать соседнюю долину, учитывая текущую скорость его расширения.

Почему увеличение Батагайского провала несет в себе опасность

Российские ученые называют таянием вечной мерзлоты причину быстрого увеличения размеров кратера. Это явление связано с потеплением, которое фиксируется в Верхоянском районе: заметно поднялась медианная температура воздуха в сравнении со старыми значениями.

Александр Кизяков, сотрудник кафедры криолитологии и гляциологии МГУ, указал на то, что расширение данного кратера может спровоцировать выбросы парниковых газов.

На данный момент таяние мерзлоты уже приводит к высвобождению из котловины от четырех до пяти тысяч тонн органического углерода. Это явно оказывает влияние на климат.

Увеличение размеров «врат ада» может привести к трансформации местной речной сети. На данный момент, таяние вечной мерзлоты усугубляет процесс эрозии на берегах реки Батагай, что возможно отрицательно скажется на состоянии реки Яна — ключевого водного пути данной области.

Несмотря на все, исследователи подчеркнули, что размеры Батагайского кратера не будут расширяться беспрерывно. Как отмечают ученые, процесс таяния вечной мерзлоты в этом месте почти достиг коренных пород, образующих основу кратера. В связи с этим, углубление может увеличиваться только по периметру и вверх по склону, до тех пор, пока не столкнется в этих направлениях с другими коренными породами.

К тому же, расширение может прекратиться. Согласно мнению специалистов, для этого температура в зоне обрушения должна возвратиться к отметкам, которые были зафиксированы до начала потепления.

Источник

.

Сообщение отредактировал oligator - Среда, 12 Июн 2024, 21:50 |

| |

|

|

| АнастасиЯ | Дата: Четверг, 20 Июн 2024, 00:29 | Сообщение # 210 |

Группа: Модераторы

Сообщений: 2088

Статус: отсутствует

| Римский урок: как не повторить судьбу великой империи

Римское государство — хороший пример для изучения формирования крупной экономики и возникающих в ней проблем управления. Для начала обсудим, за счёт чего римлянам удалось создать огромное государство, которое смогло не только само просуществовать сотни лет, но и оставить будущим поколениям ценное наследие.

Наполеону приписывают фразу «История Рима — история всего мира».

Создание единого экономического пространства

Карта завоеваний Римской империи, отображающая территориальные изменения и направления римских завоеваний с 264 г. до н. э. до 31 г. н. э. Изображение взято из открытых источников

Во-первых, римским правителям удалось создать единое экономическое пространство, связанное денежной системой, основанной на римском денарии, с действующем на всей территории римским правом. Во-вторых, регионы государства были связаны транспортными коммуникациями, включающими Средиземное море вместе с другими водоёмами и реками, давно существующие качественные дороги в Малой Азии и дороги в Галлии, построенные сами римлянами. В-третьих, у римлян было хорошо организованные войска с самым передовым вооружением, причём постоянно совершенствующиеся. Наконец, очень удобным было расположение метрополии. Столица государства находилась в центре полуострова, окруженного естественной защитой: с трёх сторон морем, а с севера горами Альпами. Таким же удобным было и расположение Англии в Британской империи. Также римляне стремились внедрять технические достижения покоренных народов. Периодическим появлением во главе государства квалифицированных правителей они обязаны и греческой системе образования.

Победы и расширение территории

Риму удалось выстоять против царства этрусков, а потом подчинить себе почти всю территорию Апеннинского полуострова. А после победы в длительных войнах над финикийской колонией Карфаген превратиться экономически мощную республику. Захват серебряных рудников, ценных ресурсов и рабов позволил не только обогатить патрициев, но и создать устойчивую денежную систему. Борьба с внешними врагами сплачивала аристократию, но после побед над ними обострилась внутренняя борьба за власть. Политические лидеры стремились привлечь на свою сторону легионеров, что привело к гражданским войнам. Сначала между сторонниками Мария и Суллы (88-62), а потом между Юлием Цезарем и сенаторской элитой во главе с Помпеем Великим (49-36), а также между триумвирами (41-30). В результате менее устойчивая республиканская политическая структура сменилась более естественной — иерархической — во главе с Юлием Цезарем, а потом Октавианом Августом, который стал первым римским императором.

Начало империи

Октавиан Август, первый римский император, сыгравшего ключевую роль в преобразовании Римской республики в империю.

Превращение республики в империю казалось хорошим выходом из критической ситуации, но теперь экономическая жизнь попала в зависимость от личности правителя. Римскому государству повезло, что Август оказался эффективным правителем. Он победил в гражданских войнах, провёл военную реформу, расширил границы империи, что дало импульс развитию экономики, торговли, освоению провинций. Была реформирована система налогообложения, сформированы полиция и пожарная служба, развивалась сеть дорог с курьерской службой, в самом Риме и других регионах было развернуто строительство зданий и внедрение технических новшеств. Почти на два столетия прекратились крупные военные действия. Многие историки считают, что подобного периода не было в истории.

Постоянно обсуждаются те или иные причины падения Римской империи. Главной проблемой следует выделить стремление к комфортной и роскошной жизни, которая требует огромных денежных расходов, тормозит экономическую деятельность и снижает боевой дух армии. Если некоторые императоры династии Юлиев по инерции могли править не прилагая усилий, то неограниченная власть таких, как Калигула и Нерон, наносили прямой вред государственному устройству. Своим современникам они запомнились как несправедливые и жестокие тираны. Отток денежных средств на Восток на покупки шёлковой одежды и других престижных товаров ограничивал возможности торговли внутри самого государства, особенно в более бедной драгметаллами западной части.

Римской империи крупно повезло ещё раз во втором веке: пришла к власти династия умелых правителей Антонинов, отличавшихся хорошими отношениями с сенатом. Она получила название «пяти хороших (добрых) императоров»: Нерва, Траян, Адриан, Антонин Пий и философ на троне Марк Аврелий. Они продолжили прогрессивные начинания Августа. Нерва восстановил финансовую стабильность, организовал земельный и денежный фонд для бедняков, Траян был выдающимся полководцем, расширил владения империи, но при этом вел себя как обычный человек, при Адриане были укреплены границы, покинуты территории, которые требовали больших затрат на оборону, стали экономически развиваться провинции. Во время правления Антонина Пия почти не велось военных действий — проблемы предпочитали решать дипломатическими способами, были установлены правовые нормы в виде презумпции невиновности и равенства ценности жизни раба и гражданина Рима. В течение почти всего второго века на территории государства велось строительство городов, дорог, акведуков, наблюдался расцвет искусств. Многие историки именно этот период называют «золотым веком Рима», а некоторые даже лучшим периодом в истории человечества.

Монархия и коррупция на пути к гибели империи

Потом наступил период, называемый «Кризисом III века». Среди причин упадка указываются окончательный переход от республиканской к монархической форме правления, что привело к постепенному отказу от институтов гражданского общества. Сенат постепенно терял своё значение, местное самоуправление ограничивалось, судебные органы ставились в подчинение имперской администрации. К началу III века государственный строй превратился в военно-бюрократическую монархию, а экономика стала приходить в упадок. Производственными единицами становились замкнутые крупные аграрные хозяйства, способные обходиться практически товарами собственного производства. Дефицит и обесценивание денег приводили к сворачиванию торговли, особенно на западе империи. Однако культурный и технологический уровень империи ещё позволял ей доминировать над варварским окружением.

Высокий уровень жизни был обеспечен только имперской элите. Всестороннее знакомство её представителей с греческой и римской литературой, риторикой и наукой позволяло ставить во главе государства успешных правителей. Богатые отличались хорошим питанием и телесной чистотой, что внешне отличало их здоровым цветом кожи и отсутствием «запаха немытых тел». Но усиление коррупции к концу II века достигла таких масштабов, что личная гвардия императора смогла устроить аукцион за должность императора в 193 году.

Расширение империи достигло возможных пределов, но требовалась огромная армия для охраны границ. Доходов от завоеваний не стало, и выход был найден в чеканке монет с пониженным содержанием серебра. Этим приемом пользовались и раньше, но очень умеренно. Теперь же началось катастрофическое обесценивание денег. Если в начале III века проба серебра в монетах была 50%, то уже через сто лет и монеты стали легче раза в два, а проба упала до 2-3% или монеты просто покрывались тонким слоем серебра. Фактически вместо серебряного в империи установился золотой стандарт, так как драгоценного металла в монетах становилось меньше, но лишь незначительно по сравнению с деньгами с серебром. Золотые монета стали исчезать из обращение и их с трудом хватало на то, чтобы платить военным. Такой подход решал проблему дефицита денег лишь на короткое время. С 200 по 300 годы цены выросли в 160 в денариях! Наступило время «солдатских императоров» (235-286 гг.), когда сама армия назначала и свергала правителей. А у того главной задачей становилось содержать вооруженные силы с риском потери управления ими. Снизилась и боеспособность самой армии: военное дело перестало совершенствоваться, время на подготовку уменьшилось, туда стали набирать и варваров, которые не чувствовали себя чем-то обязанным Риму и воевали только за деньги. Кроме несения службы легионерам приходилось заниматься и дорожным строительством, ими была построена целая сеть дорог в Галлии, которая позволяла быстро перемещать войска по региону.

Последняя надежда: реформы Диоклетиана

Последней попыткой наладить хозяйственную жизнь империи были реформы Диоклетиана (284 – 305 гг.). Они уже были не экономическим, а административно-приказными. Напомним основные их черты: была попытка «заморозить» цены товаров и уровень заработной платы; был издал эдикт, который обязывал сыновей наследовать род занятий своих отцов, крестьянам запрещалось продавать землю и самовольно уходить с арендованных участков земли, превращая их в крепостных. После 301 года н. э. хозяйственная жизнь практически приняла «правильные» формы, предвещавшие будущее средневековье. Деление государство на провинции во главе с назначенным чиновником и денежная реформа позволили наладить хозяйственную жизнь, но лишь временно. В результате большинство товаров стало исчезать из продажи, а крестьяне теряли мотивацию к труду. Раздел империи на западную и восточную помог восстановиться восточной части, но значительно ослабил западную.

Вес золотого аурея при Августе был 8,19 г, при Нероне 6,55, при Диоклетиана снизился до 4,67, но потом потяжелел до 5,46 г. Денежная реформа последнего заключалась во ведении новых денежных единиц серебряного аргента, аналога прежнего денария (весом 3,4 г и пробой 0,9, как при Нероне), и бронзового фоллиса. Устанавливалось следующее соотношение:

1 аурей = 24 аргентам = 120 фоллисам = 600 антонинианам или двойным денариям

Цены продолжали считать в денариях. Золотые и серебряные монеты стали быстро исчезать из оборота, проба серебра в аргенте упала после ухода Диоклетиана с поста императора до 50%.

Причины упадка

Кроме основных причин экономического кризиса — роскошной жизни римской элиты, расстройства денежной системы, падения боеспособности армии были и другие причины. Среди них следует выделить массовое использование посуды и предметов из свинца, подрывающие здоровье жителей, пришедшая с востока чума, от которой умер Марк Аврелий, участившиеся нападения германских племени и кочевников (готов, гуннов и других), а также похолодание климата.

В 150 году население империи равнялось приблизительно 65 миллионам человек, а в 400 году эта цифра уменьшилась до 50 миллионов, сокращение составило более чем 20 %. Снижение глобальных температур в 300-700 годы привело к ухудшению урожайности сельскохозяйственных культур. Началось Великое переселение народов III-V вв., освобождающее земли для расселения славян, но окончательно уничтожившее Западную Римскую империю. Пришлые переселенцы оседали на землях империи, образуя там варварские королевства. Лангобарды, к которым присоединялись другие племена основали государство в северной Италии, вандалы — в северной Африке, вестготы — на Пиренейском полуострове.

Источник

|

| |

|

|