|

В мире животных

|

|

| Strekoza | Дата: Пятница, 01 Июл 2022, 17:47 | Сообщение # 391 |

Группа: Модераторы

Сообщений: 894

Статус: отсутствует

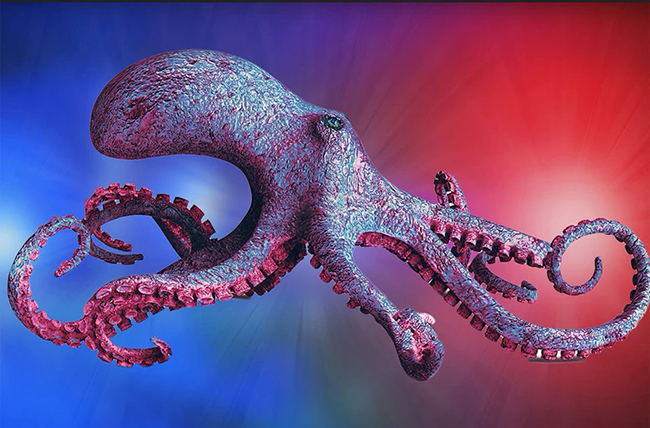

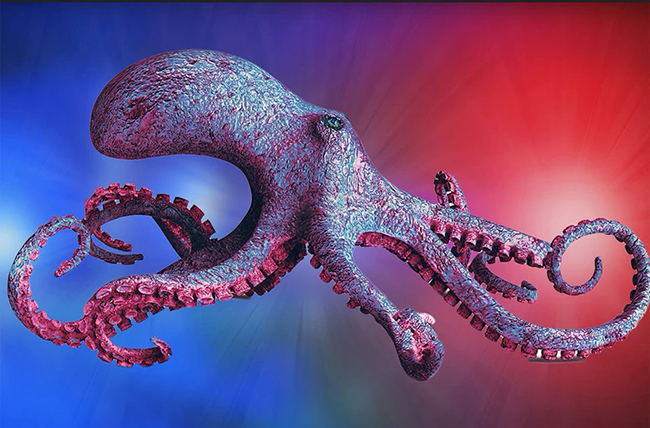

| Шокирующее открытие: ученые выяснили, что осьминоги думают как люди

Осьминоги озадачивают свой сообразительностью – когнитивными способностями, выражаясь научно. Мозги этих беспозвоночных по своей сложности мало чем уступают человеческим. Они похожи и по своей молекулярной сущности.

Итальянские ученые нашли еще одно сходство – общие гены, которые активны как в человеческом мозге, так и в мозге осьминогов, как минимум, двух видов - Octopus vulgaris и Octopus bimaculoides. Возможно, именно от этого они такие умные. А мы их едим…

Расшифровав генома человека еще в 2001 году, ученые увидели, что он почти на половину состоит из блуждающих «слов» - так называемых транспозон или «прыгающих генов», которые с помощью молекулярных механизмов могут дублироваться или перемещаться из одной точки последовательности нуклеотидов в другую. В большинстве случаев эти «попрыгунчики» никак себя не проявляют. Но могут при случае.

У людей активность некоторых транспозон иной раз направлена в мозг – в гиппокамп, играющий важную роль в процессах обучения и запоминания. Не исключено, что именно так и появляются высоко интеллектуальные люди. А изощренный ум – это генетическая особенность.

У осьминогов тоже полно «прыгающих генов». И они, точно так же, как у людей, активно проявляют себя у них в мозгу - в центре, отвечающим за обучения и когнитивные способности. Есть такой центр у осьминогов. Его функции аналогичны нашему гиппокампу.

– Сходство между человеком и осьминогом можно объяснить конвергентной эволюцией, – говорит Стефано Густинчич (Stefano Gustincich) из Итальянского технологического института (Istituto Italiano di Tecnologia). – Это когда у двух генетически отдаленных видов один и тот же молекулярный процесс развивается независимо – в ответ на сходные потребности.

Осьминогам зачем-то потребовалась напряженно думать?

Еще до открытия наших общих с осьминогами генов 28 ученых – астробиологи, геологи, неврологи, медики, физики, вирусологи и даже философы – из Индия, Китая США, Великобритании, Бельгии, Канады, Японии, Италии, которыми руководил австралийский иммунолог Эдвард Стил (Edward Steele) из Центра астробиологии Университета Рухуна на Шри-Ланке (Centre for Astrobiology, University of Ruhuna, Sri Lanka в статье, опубликованной в научном журнале Progress in Biophysics and Molecular Biology, доказывали, что осьминоги не местные. Уверяли, что их эволюция проходила на какой-то другой планете. А на Землю они прилетели вместе с кометами в виде замороженных яиц.

Осьминоги сильно отличаются от других обитателей Земли. Головы этих головоногих моллюсков несут по восемь длинных щупалец, которых почему-то называют руками. Может быть, в силу того, что осьминоги способны ими манипулировать. «Руки» снабжены сотнями присосок и тысячами вкусовых рецепторов.

Мозг осьминога оснащен подобием «мыслительной» коры. Имеет форму тора – эдакого бублика, который охватывает пищевод.

У осьминога – три сердца и голубая кровь. Одно гонит ее по всему телу, два других – сквозь жабры.

Скелета у осьминога нет. Благодаря чему он может менять форму. А кожные покровы таковы, что могут менять цвет – осьминоги маскируются, приобретая вид предметов, расположенных под ними или рядом.

Огромные – камерные – глаза осьминогов отличаются от тех, которыми обзавелись млекопитающие. И зрачки в этих глазах прямоугольные.

Осьминоги слышат, в том числе и на очень низкой частоте – улавливают инфразвуковые колебания.

Вместо рта у осьминогов клюв.

Геном осьминогов лишь немногим уступает человеческому. У нас чуть больше 3 миллиардов пар оснований, у них — чуть меньше. А по генам, кодирующим белки, осьминоги превосходят нас. У людей их около 25 тысяч, у осьминогов — более 34 тысяч.

Кроме того, как недавно выяснилось: осьминоги способны вносить изменения в собственную РНК – генетическую структуру, работающую вместе с ДНК, по сути, управляя своей эволюцией.

Своими удивительными особенностями головоногие моллюски обзавелись очень быстро – примерно 275 миллионов лет назад. Что и дало ученым – напомню, нескольким десяткам – основания утверждать: осьминоги не могли приобрести столь удивительные особенности – как физиологические, так и генетические – в результате случайных мутаций здесь на Земле. Похоже, что они уже такими – сложными – здесь оказались. Стало быть, по ступенькам эволюции осьминоги взбирались в ином мире. То есть, они пришельцы. Пусть и прибывшие в виде яиц.

Однако открытие итальянцев ставит под сомнение и без того спорную теорию. Раз у нас с осьминогами имеются общие гены, то мы, скорее всего, земляки. Или головоногие так подправили свою эволюцию, что стали в чем-то схожи с людьми.

Источник

|

| |

| |

| Strekoza | Дата: Вторник, 05 Июл 2022, 13:38 | Сообщение # 392 |

Группа: Модераторы

Сообщений: 894

Статус: отсутствует

| Черепахи могут замедлять скорость своего старения

Джонатан – 190-летний самец гигантской черепахи,

считающийся самым пожилым представителем своего вида

Все живые существа стареют и в конце концов умирают. Однако, по мнению исследователей Университета Южной Дании, не все организмы стареют с одинаковой скоростью. Они обнаружили, что многие виды черепах способны значительно замедлять свое старение, а в некоторых случаях почти останавливать его.

Исследователи Фернандо Колчеро, Далия Конде и Рита да Силва изучили 52 вида черепах и обнаружили, что 75% из них стареют очень медленно. Было показано, что скорость старения гигантской черепахи Aldabrachelys gigantea может достигать нуля, а черная пресноводная черепаха (Siebenrockiella crassicollis) может снизить скорость старения ниже нуля. Это означает, что риск смерти животного снижается по мере его старения.

Более того, авторы исследования обнаружили, что животные имеют гибкие скорости старения. Когда животным в неволе были предоставлены улучшенные условия жизни, эти адаптирующиеся существа смогли снизить скорость своего старения еще успешнее.

Эта гибкость не распространяется на людей. Исследования на людях и приматах показали, что улучшение условий жизни не приводит к значительному снижению скорости старения.

Причина такого феномена черепах пока неизвестна, но существуют теории, предполагающие, что это как-то связано с ростом после половой зрелости. Одна теория предполагает, что по мере того, как тело готовится к размножению, на эту функцию уходит больше энергии, и в результате зрелое тело начинает ухудшаться.

Однако виды животных, которые продолжают расти после половой зрелости, включая черепах, могут функционировать по-разному. Некоторые ученые считают, что, поскольку эти виды продолжают расти после достижения репродуктивного возраста, они могут продолжать вкладывать энергию в восстановление клеток, тем самым избегая разрушительных последствий старения.

Исследователи, однако отметили, что не называют черепах бессмертными. Они говорят, что эти животные в конечном итоге погибнут от других причин смертности, таких как болезни.

Самой старой из известных черепах в мире считается самец гигантской черепахи по имени Джонатан, который сейчас живет на острове Святой Елены в Атлантическом океане. Ему 190 лет.

Источник

|

| |

| |

| Strekoza | Дата: Четверг, 07 Июл 2022, 22:52 | Сообщение # 393 |

Группа: Модераторы

Сообщений: 894

Статус: отсутствует

| Насекомые могут чувствовать боль

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии опровергли распространенное мнение о том, что насекомые не чувствительны к болевым ощущениям. Соответствующую научную работу опубликовало издание Proceedings of the Royal Society B.

Отмечается, что для насекомых характерна ноцицепция или физиологическая боль – активность в чувствительных волокнах центральной и периферической нервной системы. Она генерируется болевыми рецепторами в ответ на стимуляцию. Однако науке было неизвестно, сопровождается ли данная реакция субъективным переживанием боли.

Ученые пришли к выводу, что насекомые, так же, как и млекопитающие, способны подавлять ноцицепцию при помощи находящихся в их организме веществ. Биологи указали, что в ответ на опасные сигналы меняется поведение насекомых – у них отмечается замедленный обмен веществ и пониженный аппетит.

При этом организм беспозвоночных не вырабатывает те же пептиды, что организм млекопитающих – скорее всего функцию подавления боли выполняют такие вещества, как дросульфакинин, лейкокинин или аллостатин-C.

Источник

|

| |

| |

| Strelka | Дата: Среда, 20 Июл 2022, 20:16 | Сообщение # 394 |

Группа: Постоянные

Сообщений: 2372

Статус: отсутствует

| Ученые выяснили причину повышенной агрессии лебедей

Лебеди имеют дурную славу из-за склонности к беспричинному насилию, и новые исследования показало, что эти пернатые действительно заслуживают славу отъявленных агрессоров.

В Эксетерском университете совместно со специалистами Фонда диких птиц изучили набор основных поведенческих паттернов лебедей-шипунов: агрессию, поиски пропитания, заботу о себе и отдых. Выяснилось, что в основном лебеди агрессивно ведут себя, когда конкурируют за участок, обеспечивающий питание. По словам доктора Пола Роуза, птицы даже готовы значительно сократить время, отведенное для отдыха, если ощущают риск потери территорий.Исследователи наблюдали за враждующими водоплавающими птицами с безопасного расстояния с помощью веб-камеры на территории заповедника Caerlaverock (Шотландия). Местность является домом для лебедей-шипунов в продолжение всего года, но также к ним присоединяются и лебеди-кликуны.

Необходимость набрать жир перед суровой шотландской зимой означает, что кликуны находятся в небольшом проигрыше по сравнению с неторопливыми лебедями-шипунами и потому не могут быть такими же гибкими в своем поведении, когда дело доходит до защиты мест кормления.Роуз считает, что снизить уровень агрессии между птицами можно, если обеспечить им больше мест для кормежки. Тогда мигрирующим видам больше не придется вытеснять немигрирующие.

Источник

...

|

| |

| |

| Сандра | Дата: Четверг, 21 Июл 2022, 22:24 | Сообщение # 395 |

Группа: Постоянные

Сообщений: 1207

Статус: отсутствует

| Ветеринары извлекли банку со сгущенкой из пасти белого медведя

Белого медведя из Диксона, у которого в пасти застряла банка, спасли. Специалисты ввели животное в сон с помощью седативного средства. Также

ветеринары обработали рану медведя и дают ему отдохнуть.

Специалистам удалось извлечь банку изо рта зверя, и далее его отправят в специальной клетке в естественную среду обитания. Ему пришлось проходить с неудобством во рту на протяжении нескольких дней.

Ранее о проглотившем банку сгущенки белом медведе рассказал глава Диксона.

Стоит отметить, что, узнав об инциденте, Росприроднадзор отправил спасательную бригаду на помощь медведю. Однако из-за непогоды они смогли добраться только до Норильска, а до Диксона – нет, а также не могли найти баллон для пневматического ружья, что также увеличило время. Через некоторый промежуток времени проблему удалось решить – ветеринары прибыли на место и спасли медведя.

Источник

Сообщение отредактировал Сандра - Четверг, 21 Июл 2022, 22:27 |

| |

| |

| Strelka | Дата: Среда, 27 Июл 2022, 22:38 | Сообщение # 396 |

Группа: Постоянные

Сообщений: 2372

Статус: отсутствует

| Осьминог видит сны

...

|

| |

| |

| Сандра | Дата: Четверг, 28 Июл 2022, 22:24 | Сообщение # 397 |

Группа: Постоянные

Сообщений: 1207

Статус: отсутствует

| В глубинах Тихого океана обнаружили неведомое существо с щупальцами

Ученые предполагают, что это новый вид морских животных.

Некоммерческая организация Ocean Exploration Trust уже давно занимается глубоководными исследованиями в океане, и регулярно во мраке вод учёные встречают что-то удивительное – не зря говорят, что глубины океанов исследованы примерно так же мало, как космос.

Так произошло и в этот раз: дистанционно управляемое разведывательное судно E/V Nautilus засекло своими камерами весьма странное животное. Причем качество съемки получилось отменным – существо можно рассмотреть во всех деталях. Глубоководного жителя обнаружили на глубине 2994 метра, недалеко от ранее неисследованной подводной горы к северу от атолла Джонстон и к западу от Гавайев.

Морской организм напоминает причудливый цветок из живой плоти. Вот только размерами он выше любого известного нам цветка: стебель, прикрепленный ко дну, длиной около двух метров, а от него отходят шевелящиеся в воде 40-сантиметровые зазубренные щупальца.

Сперва исследователи предположили, что на их пути встретилось животное под названием Solumbellula monocephalus, также известное как морское перо Solumbellula. Морские перья – это коралловые полипы, они относятся к типу стрекающих – тому же типу морских животных, к которым относят медуз и морских актиний. Морские перья обычно состоят из расширенной ножки, которая служит для заякоривания в толще грунта, и находящийся над грунтом стебель, от которого отходят щупальца со стрекательными клетками.

До этого единственные известные наблюдения Solumbellula monocephalus происходили совсем в других местах – в Атлантическом и Индийском океанах, поэтому вполне вероятно, что ученые наткнулись на новый вид морских перьев.

Источник

Сообщение отредактировал Сандра - Четверг, 28 Июл 2022, 22:25 |

| |

| |

| Strekoza | Дата: Пятница, 12 Авг 2022, 18:18 | Сообщение # 398 |

Группа: Модераторы

Сообщений: 894

Статус: отсутствует

| Учёные впервые зафиксировали звуки, которые издают скаты

Ранее считалось, что у скатов просто нет биологических инструментов для этого.

Ученые из Швеции и Австралии получили первые свидетельства того, что скаты могут генерировать звук. Ранее считалось, что акулы и скаты не могут издавать звуки, поскольку у них просто нет биологических инструментов для этого. Однако в рамках нового исследования специалисты получили запись звука, издаваемого мангровым скатом в тот момент, когда он проплывал над рифом у побережья островов Гилл (Индонезия).

Ученые также обнаружили несколько видео из соцсетей, где скаты (в том числе белоглазый скат) издают различные звуки. По мнению исследователей, скаты, судя по всему, могут издавать звуки только под давлением. Именно это может объяснять тот факт, что никто (по крайней мере, в научном сообществе) не сообщал об издаваемых ими звуках раньше.

«Лишь немногие люди когда-либо слышали эти звуки, поскольку оборудование для подводного плавания производит пузырьки. Эти пузырьки, как правило, заглушают другие звуки под водой», — отмечают ученые.

Относительно того, почему скаты развили способность издавать звуки, у исследователей есть только теории. Не исключено, что звуки служат скатам средством отпугивания потенциальных врагов. Специалисты планируют продолжить изучение генерации звука скатами, чтобы узнать подробнее об этом явлении.

Источник

Сообщение отредактировал Strekoza - Пятница, 12 Авг 2022, 18:20 |

| |

| |

| oligator | Дата: Суббота, 13 Авг 2022, 13:32 | Сообщение # 399 |

Группа: Переменные

Сообщений: 457

Статус: отсутствует

| В Югре медведь, лишившийся берлоги в огне, отправился искать еду у пожарных

В последние дни июля в ХМАО оперативная группа отправилась тушить ландшафтные пожары, которые охватили территорию примерно в 180 километрах от города Нягань. Там, согласно сообщению «РИА Новости», медведь, потерявший в огне берлогу, решил воспользоваться лагерем опергруппы, чтобы найти еду.

Животное самостоятельно вскрыло банку консервов, опустошив ее содержимое, а также медведь съел оладьи, приготовленные спасателями. Участники опергруппы рассказали, что во время визитов медведя они укрывались в охотничьем домике и снимали животное на видео через окно. Медведь приходил к спасателям на протяжении трех ночей, и пожарные даже начали шутить, что он стал двадцатым участником группы из девятнадцати человек, которого поставили «на довольствие».

В информагентстве напомнили, что на территории Югры с начала августа введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, которые локализованы на территории в несколько десятков тысяч гектаров.

Источник

.

Сообщение отредактировал oligator - Суббота, 13 Авг 2022, 13:34 |

| |

| |

| Сандра | Дата: Понедельник, 22 Авг 2022, 00:13 | Сообщение # 400 |

Группа: Постоянные

Сообщений: 1207

Статус: отсутствует

| Во Франции собака впервые заразилась оспой обезьян от людей

Оспа обезьян получила свое название из-за того, что первый случай недуга был зафиксирован после передачи заболевания от инфицированной обезьяны к человеку. Хотя на самом деле, согласно заявлениям ученых, это заболевание распространено среди грызунов, и именно они несут наибольшую опасность. Теперь же во Франции, как сообщает газета The Washington Post, впервые была зафиксирована передача вируса от человека к собаке.

Отмечается, что заражению недугом оказалась подвержена собака породы левретка в возрасте четырех лет. Симптомы заболевания сперва проявились у ее хозяев, а через 12 дней они начали наблюдаться и у питомца. У животного были выявлены раздражения на коже и слизистых, а также на животе собаки обнаружили гнойники и язвы в области заднего прохода.

По словам хозяев, спровоцировать передачу недуга собаке могло то, что они разрешали ей спать вместе с ними в кровати. При этом владельцы подчеркнули, что не давали животному ни с кем контактировать, когда узнали, что они заболели сами.

Специалисты ВОЗ заметили, в настоящий момент это первый известный случай, когда оспа передалась от человека к собаке. В организации призывают ограничить животных от контактов с людьми, которые могли быть заражены вирусом, поскольку пока неизвестно, могут ли собаки выступать в роли переносчика заболевания.

Источник

Сообщение отредактировал Сандра - Понедельник, 22 Авг 2022, 00:14 |

| |

| |

| oligator | Дата: Вторник, 23 Авг 2022, 00:09 | Сообщение # 401 |

Группа: Переменные

Сообщений: 457

Статус: отсутствует

| Кот разбудил хозяйку рано утром и спас ей жизнь

В Ноттингеме, Великобритания, кот громким мяуканьем разбудил хозяйку рано утром и таким образом спас ей жизнь.

42-летняя Сэм Фелстед рассказала, что обычно ее кот по кличке Билли ведет себя спокойно и даже немного отстраненно. Он предпочитает проводить время наедине с собой и не нуждается в постоянном внимании со стороны хозяйки. Однако одним августовским утром Билли повел себя очень странно.

До будильника оставалось два часа, когда Фелстед почувствовала, что кот сидит у нее на животе и бьет лапами по ее груди. При этом Билли громко мяукал. Открыв глаза, британка почувствовала стреляющую боль в боку, а затем поняла, что не может пошевелиться. Женщина испугалась и позвонила в службу спасения. Оператор ответил, что скорая помощь прибудет в течение двух часов. Тогда Фелстед связалась с матерью, и та срочно отвезла ее в больницу. Врачи диагностировали у пациентки сердечный приступ, произошедший в результате закупорки одной из артерий. Британка провела в больнице три дня.

Эксперт по поведению кошек Люси Хойл объяснила, что Билли, возможно, уловил физиологические изменения, вызванные сердечным приступом. «Я считаю, что он, вероятно, спас хозяйке жизнь, потому что именно это позволило ей получить медицинскую помощь, но я бы не стала утверждать, что он сделал это специально», — заключила она.

Источник

.

Сообщение отредактировал oligator - Вторник, 23 Авг 2022, 00:11 |

| |

| |

| Сандра | Дата: Среда, 24 Авг 2022, 10:19 | Сообщение # 402 |

Группа: Постоянные

Сообщений: 1207

Статус: отсутствует

| На Командорах спасли от «мусорных ловушек» более 20 морских животных

Сахалинский экоклуб «Бумеранг» с коллегами из аналогичного общества «Друзья Океана» и нацпарка «Командорские острова» отправились на архипелаг для исследования морских котиков. Прибыв на о-ва Медный и Беринга, члены проекта обнаружили свыше трех десятков млекопитающих, получивших травмы из-за контакта с пластиковыми отходами. 22 запутавшихся в сетях животных были освобождены.

В нацпарке рассказали, что специалистами применялась техника отлова котиков с помощью сачка, при этом не применялись препараты седативного воздействия. Некоторые котики получили необходимую помощь ветеринара, входившего в число участников проекта.

Антропогенные отходы наносят ущерб лежбищам котиков по всей планете. В России, помимо Сахалина, эта проблема достаточно остро стоит и на Камчатке. Каждый год от мусора страдают киты, дельфины, тюлени, морские черепахи и птицы.

Источник

Сообщение отредактировал Сандра - Среда, 24 Авг 2022, 10:20 |

| |

| |

| Сандра | Дата: Пятница, 02 Сен 2022, 16:52 | Сообщение # 403 |

Группа: Постоянные

Сообщений: 1207

Статус: отсутствует

| Сразу пять амурских тигрят попали в фотоловушку в Приморье

Сразу пять амурских тигрят попали в фотоловушку в Приморье. Все детеныши выглядят здоровыми и активными. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Земля леопардов» – дирекция заповедников.

«Тигрица проявила «суперспособности», вырастив такой большой, рекордный выводок. Маленьким хищникам примерно 4-5 месяцев», – говорится в посте.

Отмечается, что в среднем тигриный выводок насчитывает не более трех котят. Но известны случаи, когда на свет появлялись сразу пять котят амурского тигра. Однако такие случаи зафиксированы только в неволе, когда за новорожденными помогают ухаживать люди. Так они повышают уровень выживаемости малышей.

К слову, у этой тигрицы родились уже семь детенышей. Ранее она была замечена с двумя молодыми дочками. Самочки начали самостоятельную жизнь в прошлом году. Сейчас хищнице примерно семь лет. Ученые не исключают, что в будущем она еще принесет потомство.

Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным на прошлый год, общая численность этих хищников в России превышает 600 особей. Как правило, они обитают в Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской автономной области.

Источник

Сообщение отредактировал Сандра - Пятница, 02 Сен 2022, 16:54 |

| |

| |

| Strekoza | Дата: Пятница, 09 Сен 2022, 21:48 | Сообщение # 404 |

Группа: Модераторы

Сообщений: 894

Статус: отсутствует

| Детёныш носорога и маленькая зебра стали лучшими друзьями

Дейзи и Моджаджи живут в приюте для носорогов в Южной Африке.Приют «Забота о диких животных» (Care For Wild animal sanctuary) в Южной Африке рассказал о трогательной дружбе между детенышем носорога по кличке Дейзи и зеброй Моджаджи (в переводе это имя означает «королева дождя»).

Осиротевшую маленькую Моджаджи рейнджеры нашли в ноябре 2021 года в национальном парке Крюгера. А несколько дней спустя, в начале декабря, в том же парке обнаружили Дейзи.

Маленькому носорогу было всего несколько дней от роду – у него даже сохранилась пуповина. Неизвестно, что произошло с матерью детеныша, но поблизости ее не было. Дейзи поместили в отделение интенсивной терапии, где она и познакомилась с Моджаджи. Специалисты приюта круглосуточно лечили малышей и ухаживали за ними, а Дейзи и Моджаджи между тем привязались друг к другу.

«Моджаджи — замечательная компания для Дейзи, и она очень привязана к ней», — отмечают в приюте.

На снимках, которые сотрудники приюта публикуют в соцсетях, видно, как друзья отдыхают рядом, уткнувшись друг в друга носами, и играют. Специалисты отмечают, что после встречи детеныши заметно повеселели, что пошло на пользу их лечению.

Источник

|

| |

| |

| Strelka | Дата: Понедельник, 12 Сен 2022, 00:27 | Сообщение # 405 |

Группа: Постоянные

Сообщений: 2372

Статус: отсутствует

| Голуби превзошли млекопитающих в эффективности мозга

Грамм мозга голубя потребляет в среднем в 2,5 раза меньше глюкозы, чем мозг млекопитающих сопоставимого размера, и в 3,5 раза меньше в пересчете на один нейрон, выяснили немецкие ученые. Причина столь высокой энергоэффективности птичьих нейронов пока не определена точно, но, скорее всего, дело в гистологических особенностях нервной ткани и температуре головного мозга. Статья опубликована в журнале Current Biology.

Чем больше мозг и количество нейронов в нем, тем более сложное поведение характерно для животного. И дело не только в размере мозга, но и в энергетической стоимости его работы. Известно, что чем больше площадь поверхности теплокровного животного, тем меньше энергии тратит каждый грамм его организма. С головным мозгом ситуация похожая, и львиная доля этих трат приходится на нейроны. И если лошади на обеспечение работы мозга нужно в среднем около полутора процентов от основного обмена, то у крысы эта величина выше в три с половиной раза — соответственно, «стоимость усложнения» ЦНС для маленьких млекопитающих выше. Несмотря на большую разницу в затратах на работу грамма мозга, в пересчете на одну клетку цифры получаются похожими у всех млекопитающих, поскольку плотность нейронов у маленьких животных выше.

Но если сравнивать поведение млекопитающих и птиц, то последние при сопоставимом размере тела и мозга демонстрируют более сложное поведение, о примерах которого мы регулярно рассказываем. У птиц плотность нейронов гораздо выше, чем у млекопитающих (по крайней мере, у попугаев и врановых — умных пернатых, нередко выступающих модельными объектами исследований когнитивных функций). Из этого следует, что у птиц должны быть либо крайне высокие затраты на поддержание работы мозга, либо эта работа должна отнимать мало энергии.

Нейрофизиологи и психологи из Рурского университета Бохума в Германии во главе с Феликсом Штрёкенсом (Felix Strökens) решили разобраться в проблеме и измерить интенсивность аэробного метаболизма головного мозга у голубей. Для этого у четверых бодрствующих и шестерых анестезированных сизых голубей выполняли ПЭТ-МРТ головного мозга после внутривенного введения 18F-фтордезоксиглюкозы. Метод основан на том, что органы захватывают внутривенно вводимое производное глюкозы, и изотоп фтора, входящий в ее состав, претерпевает в клетках бета-распад, что и регистрирует детектор. Таким образом, зная концентрацию глюкозы в крови и количество вводимого препарата, можно рассчитать потребление глюкозы. Чтобы голубь не двигался во время процедуры, ученые фиксировали животное за голову внутри гентри томографа.

При измерении во время бодрствования у голубей была тенденция к более высокому энергопотреблению мозга, чем в покое, хотя разница и не достигла критериев статистической достоверности (27,29 ± 1,57 микромоля на 100 грамм мозга в минуту против 23,15 ± 4,77 при анестезии, p = 0,069). Эта разница была обусловлена в первую очередь падением активности переднего мозга в время анестезии (p = 0,015). У млекопитающих сопоставимого размера (серая крыса) этот параметр составляет в среднем 68 ± 4 микромоль на 100 грамм мозга в минуту. Получив такой результат, авторы решили рассчитать то, сколько глюкозы потребляет один нейрон мозга голубя, воспользовавшись данными предыдущих исследований. Было известно, что вклад нейронов в энергопотребление мозга составляет 70-80%, а плотность нейронов в мозгу голубя составляет 150 тысяч клеток на миллиграмм ткани. Расчет показал, что у голубя один нейрон должен расходовать около 1,86 ± 0,2 фемтомоля глюкозы в минуту, или в 3,6 раза меньше, чем у крыс согласно доступным в научной литературе данным других исследователей.

Штрёкенс с коллегами отмечают, что пока неизвестны механизмы, лежащие в основе обнаруженного. Сопоставление расчетов плотности и количества нейронов показывают, что средний размер нейронов у птиц меньше, хотя это явно касается далеко не всех популяций нейронов. Чем меньше нейрон, тем меньше площадь его плазматической мембраны, меньше площадь поверхности мембран внутри митохондрий и меньше длина отростков. Соответственно, такие клетки требуют меньше энергии на поддержание потенциала покоя и на передачу потенциала действия, да и просто не могут производить реакции окислительного фосфорилирования с такой же интенсивностью, как нейроны больших размеров с большой площадью внутренней мембраны митохондрий.

Возможно также, что у птиц отличаются параметры активации и потенциалов действия нейронов (например, меньше частота активации в ответ на стимулы). Еще один фактор, который может влиять на энергопотребление клеток, связан с температурой мозга. Температурный оптимум Na+/K+-АТФазы (фермента, отвечающего за поддержание потенциала покоя нейронов) лежит выше температуры тела. Следовательно, повышение температуры мозга может вести к снижению энергетической стоимости потенциала покоя. С учетом того, что температура мозга голубя на пару градусов выше, чем у большинства млекопитающих сопоставимого размера, это может вносить заметный вклад в «стоимость» активности ЦНС и увеличивать ее быстродействие.

Источник

...

Сообщение отредактировал Strelka - Понедельник, 12 Сен 2022, 00:27 |

| |

| |